Há algumas situações em dados momentos da vida que, pela coincidencia do fato, assemelham-se a toques oriundos da paranormalidade, por vezes estes confundidos pela mente e pela poesia do instante como intervenções divinas. Do mais simples ao mais complexo dos apuros, um livramento acaba, por muitas vezes, com olhares deslumbrados ao céu e um suspiro solene como um “graças a Deus” disfarçado de expiração profunda.

Talvez o motorsport, pela frieza dos homens e máquinas que rasgam pistas mundo afora, não nos permita olhares tão profundos como estes. Só que a poesia, a beleza das coincidências quase paranormais em pista ou fora dela, é um elemento que integra uma história contada entre tragédias e glórias, vivos e mortos, no eterno drama alucinante de uma corrida entre os motores do dia, arrancando e, quem sabe, nos trazendo alguma alegria ou contemplação emotiva.

Há algumas noites, nosso representante de assuntos japoneses, glorioso Nick Nagano, nos trouxe uma passagem na última reunião da diretoria que paralisou mentes de todos, nossas e da audiência. Desde então, o pensamento constante do normal frio quebrado pelas lágrimas da aventura correu a mente. Tudo pela sentimental coincidencia que reuniu um jovem bota promissor a lenda, um velho lobo das pistas tão defenestrado pelos risos alheios, as curvas francesas mais famosas do motorsport e um bólido cujo adorno de cerejeiras de outros tempos tem a dose poética e épica de tempos como este que conto em linhas.

Façamos um corte imaginativo, até porque as crônicas deste escriba não tem intenção de seguir linhas tracejadas da história ipsis litteris. Imagine o box movimentado da apoteótica Le Mans, em 12 de junho de 1999. Um dia de razoável sol no céu, cabeças pensantes nervosas, pressão, gritos alucinantes nas arquibancadas, o furor no ar a espera das ditas máquinas daquele ano que continuariam escrevendo a gloriosa memória de La Sarthe uma vez mais.

Em um canto de um box nipônico, cercado pelos bólidos vermelho-sangue prontos e afinados para a guerra, um piloto está terminando de paramentar-se para a grande contenda. Sapatilhas, o aperto final nos velcros do macacão, o capacete companheiro de presepadas e suores da vida corrida de um corredor que, há algum tempo, largada a crueldade da categoria-maior para escalar montanhas e, ainda que possível, acelerar alguns torpedos flamejantes mundo afora.

Ele seria o primeiro da trinca de seu carro a encarar os adversários. Seu time, um dos orgulhos da apurada técnica nipônica no motorsport, ambicionava a murros na mesa a grande glória de vencer o grande troféu da longa duração: 24 horas de Le Mans, um clássico, uma prova de resistência de nervos e máquinas que já fora pintada de várias cores, mas nunca com o vermelho-e-branco daqueles bólidos e que replicavam a da bandeira do sol nascente que representavam.

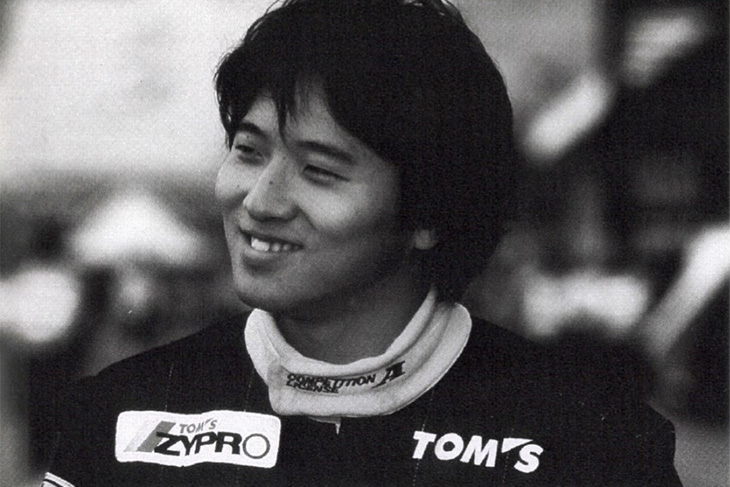

Ukyo Katayama talvez lhe cause risos involuntários. Compreensível, ele mesmo tinha uma autocrítica tão mordaz quanto bem-humorada, como era também sua personalidade nos paddocks da F1 nos tempos em que era, jocosamente, o “Cata-grama” das manhãs de domingo: “É possível fazer mais por este automóvel, o único problema é a minha direção”. Popularizou os dilatadores nasais no esporte, companheiros inseparáveis nas jornadas, mas a velocidade e os reflexos daqueles carros coloridos e esguios talvez não combinasse com seu reflexo levemente atrasado no relógio Casio que carregava na mente.

97 corridas na categoria maior, cinco pontos, rodadas e acidentes que o tornariam folclórico, a vida fora do circo era tão necessária quanto o ramem no fim do dia. E na odisseia de homem da velocidade que ainda o acompanhava além do alpinismo que o distraía, a volta ao velho cercado de Toyoda-san em busca da grande gloria era cercada de emoção. Último item dos paramentos antes de mergulhar na nave rumo a apresentação dos carros em La Sarthe, calçado nas mãos com calma e um misto de peso, responsabilidade e tremores cardíacos da emoção. O dono das luvas de Katayama não estava ali, não estava neste plano, era o banco vazio da casa das cerejeiras.

A cena, caprichosamente impressa em chapa por um fotógrafo perspicaz no meio daquele tumulto febril, parecia fazer-nos sentir o filme na cabeça de Nagano-san nos fez imaginar no domingo a noite: a reverencia de um homem consolidado na carreira veloz as mãos de alguém que, como ele, sonhava ávidamente com velocidade, motor, volante e quatro rodas dia e noite, tal como o pai, um legítimo tigre de Macau, que criara uma instituição veloz japonesa e, por aqueles dias, ainda chorava a perda quase estúpida e puramente misteriosa do filho, o dono das luvas, o pequeno Shingo Tachi.

Incrível a acefalia literária de nenhum site veloz brasileiro recordar deste garoto, um puro menino com cara de ninja e dono de um talento tão natural impossível. Jovem seguidor dos passos do pai, Nobuhide “tigre de Macau” Tachi, Shingo talvez imaginava em momentos de reflexão as obras do velho mestre nas categorias de turismo japonesas e as façanhas nas esquinas apertadas da antiga possessão portuguesa que fizeram o “velho” tão famoso e prestigiado.

Nos carros que saiam da sua oficina, a inscrição “Tom’s” era a grande marca que ele deixaria para as gerações de lendas candidatas a samurais nos traçados nipônicos de outros tempos. Ela seria uma das responsáveis por levar a Toyota pela vez primeira a grande pista francesa depois dos traumas passados do 7 e, nos tempos do jovem Shingo, a marca do pai era a casa que muitos sonhavam defender nos tempos de ouro do JGTC, e enquanto o filho começava a rabiscar suas linhas em torpedos F-3 britânicos, a menina dos olhos do grid da categoria era, o que podíamos chamar, a “lata de óleo mas bela e elegante” da pista: o Tom’s Castrol Supra.

A volta para casa trouxe mais obrigações na estrada do desenvolvimento daquele talento assombroso que habitava Shingo. Dos fórmula aos carros turismo, um pulo e uma evolução constante e visível na pista. Até que ele próprio se viu atrás do volante do grande carro da marca do pai. A corrida não valia nada, o jovem não queria fazer bobagem, e no fim assombrou a pista ao arrancar um terceiro e um segundo nas duas provas daquele dia. Uma bela maneira de dizer que podia sem dizer uma única palavra, apenas movimentos sábios, velozes e audazes entre os improvisos do oval de Motegi.

A escalada natural pedia uma passagem pela divisão inferior da JGTC: a GT300. E 1998 jamais veria algo igual no Super GT nipônico até hoje: ao lado do parceiro de “crimes” Keiichi Suzuki, Shingo foi soberbo, dominante, arrebatador em cada curva até mesmo quando não parecida possível: cinco vitórias em sete provas, três dígitos de pontos (106), o assombro de Motegi, enfim, chegava a gloria e o grande degrau no ano seguinte, sendo esta passagem de vida o que lhe rendeu um lugar aparentemente eterno nos compêndios do motorsport nipônico de todos os tempos.

Então, 11 de março de 1999. O menino era homem e iria parear grid com outros homens que talvez não tivessem a categoria dele. Um Supra em pele de tigre rasgava a silenciosa reta de Aida nos últimos afinamentos para um ano inesquecível. Os sorrisos do time, satisfeitos e assoviando músicas de Kyu Sakamoto e Misora Hibari entre os sons vibrantes do motor do bólido em sinfonia: trocas de marcha, subidas de giro, estouros do escape, até tudo virar um silêncio tão mórbido e violento quanto os milissegundos que separaram Hiroshima da bomba atômica.

Correrias, medo, a pressa por uma vida em perigo. De repente, a história de um ano perfeito, um futuro glorioso, preso a ferragens e com o peito em sangue diante de uma barreira de pneus destroçada e uma carcaça retorcida de um choque. O jovem Shingo, o filho de Nobuhide, herdeiro natural da legendária Tom’s, por mais que se insistisse teimosamente em preces e gritos, estava imolado. Um ponto final cravado pesada e velozmente na primeira curva do hoje Okayama, que ainda ecoa de dor e perguntas sem resposta para tentar entender um porquê sem porquês.

Nobuhide sofre em silêncio, sente falta do herdeiro até hoje. Pilotos deste tempo pelos lados do sol nascente arriscam a tradicional reverencia nipônica quase que automaticamente ao lembrar do garoto prodígio do roxeado MR2 GT300 dominador. E naquele box de Le Mans, era nas mãos do veterano alpinista, do estabanado pela língua ferina de tantos, que residia o maior momento de Shingo Tachi em toda a vida: ele estava em La Sarthe, num Toyota, como tantos compatriotas, como Katayama e seus pares no carro #3 da marca das cerejeiras, prontos para a largada no meio do grid naquele dia de sol.

A ideia era a vitória, o sonho de Ícaro era a glória máxima sob as tradicionais legendas europeia. Bólidos das estrelas de três pontas voavam, carros paravam, o tento chegava perto e faltava uma hora para tanto quando Katayama, no turno final, sentiu um tranco horrível: o descontrole da nave é controlado febrilmente pelos movimentos balanceados do volante apertado firmemente pelas luvas de Shingo. Um pneu se ia, levando consigo uma conquista certa, mas não um pódio, o lugar mais alto da carreira do jovem garoto, que parecia ali, em quatro mãos, sustentando o lado feroz daquele carro por entre os dedos e a mente de Ukyo.

Ele próprio acreditava nesta espécie de intervenção divina, algo que praticamente colocou-o numa posição de segurança mesmo diante do pior dos cenários em uma longa reta, com usina cheia e reflexos desgastados pelos turnos de uma prova deste tamanho. Ao subir no pódio, ladeado pelo “Mr. Drift” Keiichi Tsuchya e pelo velho lobo da pista Toshio Suzuki, talvez ele disfarçasse este pensamento, guardando para si uma gratidão espiritual ao garoto que estava ali, presente, em um par de luvas batidas e encardidas dos expedientes velozes interrompidos tão bruscamente.

A Toyota alcançaria a glória máxima de Le Mans anos depois, tornando-se inclusive força dominante por anos a fio naquelas curvas bleu-blanc-rouge. O velho Katayama segue nas pistas como um competente chefe de equipe, a Tom’s ainda é lenda e Nobuhide orgulha-se de seus tentos nos derbies do Super GT atual. A adoração aos bólidos nipônicos só se faz aumentar entre carros velozes e os games de corrida que os colocam como conquistas máximas dos pilotos de controle de PlayStation, tal como um nipo-brasileiro que nos fez abrir os olhos entre brilhos para um destes contos que rendem a poesia perdida nas curvas da vida veloz.

Em algum lugar, estão as luvas de Shingo Tachi, uma vulto tão precoce quanto a passagem veloz por este planeta lento da velocidade. Talvez com o pai, com a equipe, mas não duvidaria se, em algum lugar entre fotos, o capacete azul-vermelho-branco de tempos folclóricos e alguns troféus, elas estivessem bem guardadas como um pedaço de gratidão por tanto, quando a velocidade parece domada por algo que não é humano, fora da engenharia, mas no campo da coincidencia ou do espírito sem explicação.

E nos carros que deixam a garagem da Tom’s ainda hoje, vão com eles uma singela etiqueta, como as luvas nas mãos de Ukyo, o sinal da jovem lenda: “With Shingo”.

Ele está por ai. Ukyo que o diga.